咨询

关于缺血预适应训练的疑惑

966888.com - 您家庭的心脑血管健康专家!

有朋友问,除了患有脑血管病,那么患有缺血性心脏病的人能做吗?缺血预适应训练最先应用于心脏,对心脏也是有保护作用的。既往我们已推出多期相关的科普,大家可以了解下:国外医生用它来干啥?

(一)

急性心肌梗死(俗称“急性心梗”,为冠心病的一种)是由于冠状动脉动脉急性闭塞引起,目前其仍是世界多数国家致死致残的首要原因。梗死的大小对患者的预后至关重要,小面积心肌梗死不一定引起症状,而大面积心肌梗死则可直接毙命。大面积梗死并非在冠状动脉闭塞后立即达到最大,而是在数小时内逐渐形成较大面积梗死,也就是这几个小时为急性心肌梗死的有效救治提供了机会。急性心肌梗死为冠状动脉闭塞所致,因此及时有效的“打开”闭塞的动脉是挽救未梗死心肌组织最为有效的治疗措施。

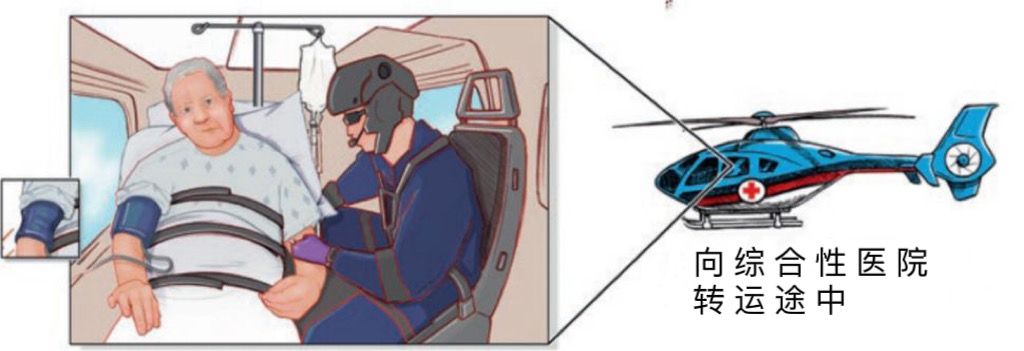

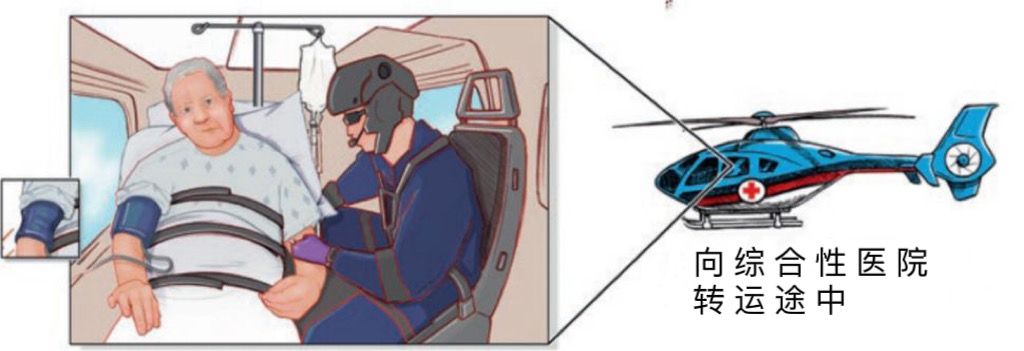

“理想很美好,现实很残酷”。在现有医疗急救系统条件下,很多患者呼叫急救系统时可能已为发病后数小时;更残忍的是很多患者可能需要急救车转运数小时才能到达具备急诊手术的医院,大量心肌细胞可能在长途转运或交通拥堵中死去。“残酷的现实并不是逃避的理由”,全世界医生都在积极寻找行之有效的办法阻止或延缓心肌细胞死亡,为挽救心肌赢得时间和机会。

2010年在国际顶尖医学期刊《Lancet》上发表了来自丹麦学者Hans Erik Bøtker等的研究结果。333例急性心肌梗死患者参与了此项研究,除了常规治疗外一半患者在急救车上接受了远隔缺血适应治疗,当患者到达医院后进行急诊经皮冠脉成形术(PCI,为介入治疗的一种)开通闭塞动脉。最终结果发现,急救车上接受远隔缺血适应治疗的患者手术能够挽救75%的心肌组织,而未接受远隔缺血适应治疗的患者手术仅挽救了55%的心肌组织。该研究提示:对于将要进行急诊手术的急性心肌梗死患者,院前转运途中应用远隔缺血适应治疗能够降低心肌组织死亡风险。

2016年对该研究的进一步分析结果发表于顶尖心脏病学期刊《Heart》。结果发现在未接受远隔缺血适应治疗的患者中,医疗急救系统延误(从呼叫至开通血管前的时间)不利于挽救心肌组织,但在接受远隔缺血适应治疗的患者中则不存在这种相关性。进一步分析提示院前辅助远隔缺血适应治疗能够显著抵消医疗急救系统延误所致的不利影响。

在现有医疗急救系统条件下,各种因素导致急性心肌梗死患者治疗延误在所难免,而在急救车上应用远隔缺血适应治疗可能有利于提高心肌组织对缺血的耐受能力,降低心肌组织死亡风险,拓宽治疗时间窗,为血管再通治疗挽救心肌组织提供有力条件。

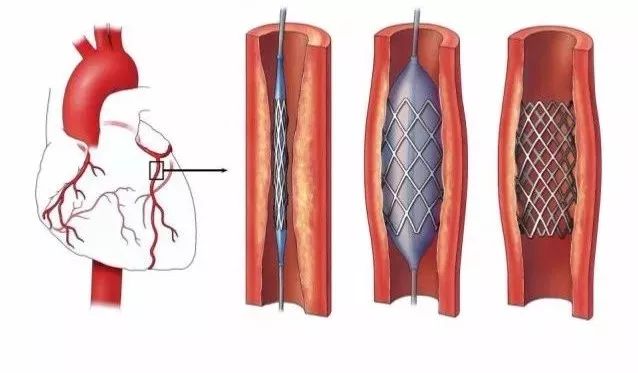

心脏支架手术(也称冠脉支架术)是近几十年来用于改善冠状动脉狭窄或闭塞所致心肌供血不足的新技术。与传统开胸式冠脉搭桥手术相比,冠脉支架术具有创伤小、成功率高、病人痛苦小等优点,其已成功为急性和慢性心肌供血不足的首选治疗方式。但与其他医疗技术类似,冠脉支架术也很难做到“完美”!

冠脉支架术后“无症状性心肌梗死”

心肌酶是反应心肌梗死非常敏感和特异的指标,研究发现择期冠脉支架术后约三分之一患者出现血清心肌酶水平升高而无任何不适症状,即无症状性心肌梗死。虽然冠脉支架术后无症状性心肌梗死不会引起胸痛等不适,但研究发现其可增加随后心血管事件和心衰发生风险。遗憾的是,之前并无有效的治疗措施降低或预防该并发症。

远隔缺血适应已被证实具有较强的心肌保护作用,其能提高心肌对缺血的耐受力。为了探索远隔缺血适应对择期冠脉支架术后无症状性心肌梗死的作用,英国剑桥大学研究者对242例择期冠脉支架术受试者进行研究。所有受试者在参与研究时,血清心肌酶水平均在正常范围。手术前,一部分受试者接受常规的药物治疗和2次远隔缺血适应治疗,另一部分受试者接受常规的药物治疗和假性远隔缺血适应治疗。结果表明,远隔缺血适应治疗组受试者冠脉支架术后24小时血清心肌酶水平为0.06ng/mL,明显低于假性远隔缺血适应治疗组(0.16ng/mL)。在远隔缺血适应治疗组,术后胸痛评分超过1分和心电图ST段改变超过1mm的受试者比例显著低于假性远隔缺血适应治疗组。术后6个月内主要心脑血管不良事件在远隔缺血适应治疗组中发生4例,而假性远隔缺血适应治疗组则发生13例。

研究者对这些受试者进行长达六年跟踪随访,以观察远隔缺血适应治疗对主要心脑血管不良事件(MACCE,包括任何原因导致的死亡、非致死性心肌梗死、短暂性脑缺血发作和需要住院治疗的心衰)是否有影响。共192例受试者完成了6年随访,结果发现远隔缺血适应治疗组受试者主要心脑血管不良事件发生风险降低了13%。

由以上研究可见,对于择期冠脉支架置入术患者术前进行远隔缺血适应治疗不仅能够降低术后血清心肌酶水平,而且能减少远期心脑血管不良事件。奇怪的是,远隔缺血适应一次治疗的作用最长维持时间约为3天,为何能对6年后的结果仍有作用呢?我们推测远隔缺血适应对远期不良事件降低作用可能是其减少术后不良事件的远期效应。由此可推测,冠脉支架术后进行长期的远隔缺血适应治疗或许能够起到更好的效果!!

(三)

心力衰竭(简称“心衰”)是多种原因所致心室充盈或射血功能障碍的一种复杂临床综合征,为各种心脏疾病的严重和终末阶段。其可造成活动耐量受限、水肿和肺淤血,严重影响患者生活质量和寿命,有临床症状患者的5年存活率与恶性肿瘤相似。(更多心衰相关知识,点此参考其他科普小文章)目前对心衰的治疗有多种措施,但其总体治疗效果仍不理想。心衰需要长期治疗,这对患者可能造成严重的经济负担,因此探索廉价、易行的替代或辅助治疗措施势在必行。

远隔缺血适应改善心衰患者心脏微循环

鉴于远隔缺血适应对心肌梗死和心脏手术患者的保护作用,日本学者进一步探索远隔缺血适应对心衰患者是否具有保护作用。本研究中,研究者纳入了10例射血分数<40%的心衰患者和10例健康志愿者,所有患者和健康志愿者均进行1周远隔缺血适应治疗(早晚各一次,连续治疗7天)。研究结果发现,经过1周远隔缺血适应治疗,心衰患者和健康志愿者的冠脉微循环均比治疗前显著改善。此外,心衰患者的心率也较治疗前显著下降,减轻了心脏的工作负荷。

远隔缺血适应降低血清心衰生物学指标

在另一项研究中,来自丹麦的学者对22例慢性心衰患者应用远隔适应治疗(每天一次,连续治疗28天)。研究结果发现,远隔缺血适应并不影响慢性心衰患者心肌氧摄入量,虽然治疗后左心室射血分数没有明显改善,但慢性心衰患者收缩压和心衰相关指标较前显著改善,提示远隔缺血适应可能具有改善心衰的作用。

以上两项关于远隔缺血适应在心衰患者中的研究虽然纳入的患者较少,但结果提示远隔缺血适应对心衰患者有益,这些研究结果需要高质量研究进一步证实。远隔缺血适应不仅可用于心衰的治疗,其可能对于心衰的预防也具有积极作用,目前有试验正在进行来观察远隔缺血适应对心肌梗死后心衰的预防作用。

小编认为,远隔缺血适应作为一种安全无创的治疗措施,其不仅对心衰患者具有直接保护作用,也可能通过降低收缩压、减慢心率,减轻心脏负荷,进而有利于心衰治疗。此外,长期远隔缺血适应治疗的作用不仅仅是疾病的治疗,治疗时血压的测量使患者更了解自己血压控制情况和自身状况,及时调整用药并至医院复诊;这种“间接效应”对疾病的治疗也可能起到了重要的作用。

(四)

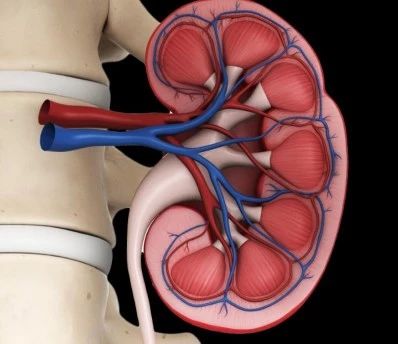

随着放射技术的迅速发展,造影剂在临床检查和治疗中得到了广泛应用。当需要用到造影剂时,“造影剂相关急性肾损伤”是避不开的话题。对于健康人来说,造影剂相关肾损害的发生率非常低(小于1%),但对于合并有其他危险因素的患者来说,应用造影剂后出现肾功能损害或原有肾功能损害加重的情况并不少见。研究发现,对于存在危险因素的患者(尤其是糖尿病和慢性肾病患者),冠状动脉造影后造影剂相关急性肾损害的风险为10%-30%。

造影剂相关急性肾损伤的危险因素有哪些?

造影剂相关急性肾损伤的危险因素与患者自身状况和操作有关。患者相关风险因素主要包括:慢性肾病(尤其是糖尿病肾病导致的慢性肾病)、心力衰竭、低血容量或血流动力学不稳定导致的肾灌注减少,除此之外可能还包括高血糖、多发性骨髓瘤等。具有以上危险因素中的一个或多个,应用造影剂后发生急性肾功能损伤的可能性大大增加。

远隔缺血适应减轻造影剂相关急性肾损伤

尽管目前具有一些预防造影剂相关急性肾损伤的措施(详见:造影剂致急性肾损伤的识别与防范),但一些措施的实施(比如停用某些药物)相对比较困难。远隔缺血适应作为一种无创性的物理治疗措施,其在冠心病和缺血性脑血管病的介入治疗领域具有较为广泛的应用,诸多研究表明在冠心病介入治疗前应用远隔适应治疗能够显著降低手术后急性肾损伤发生率,并降低术后血清肌酐和尿素氮水平。此外,研究发现只有在接受造影剂相关诊疗之前应用远隔缺血适应,其才能起到比较好的肾脏保护效果。

对于将要接受造影相关检查或治疗的患者,尤其是高危患者,在应用其他预防措施的同时,联合应用远隔缺血适应治疗可能会更加有效的降低造影剂相关急性肾损伤的发生风险。此外,远隔缺血适应作为一种系统性的保护治疗措施,能够同时对其他多个脏器产生保护作用,预防急性肾损伤的同时也能够降低其他脏器损伤风险。

(五)

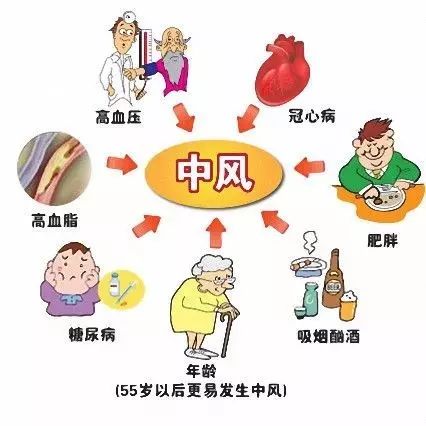

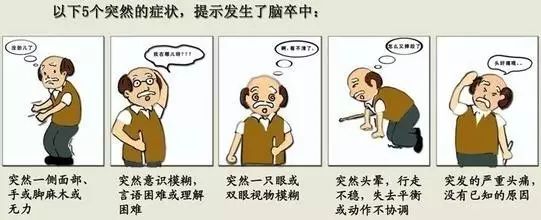

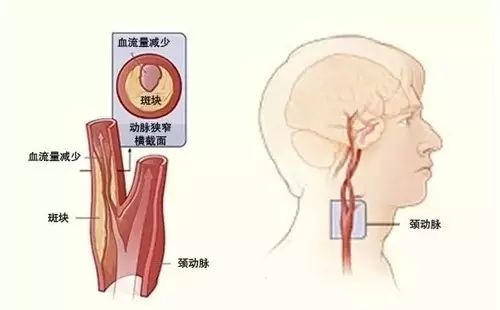

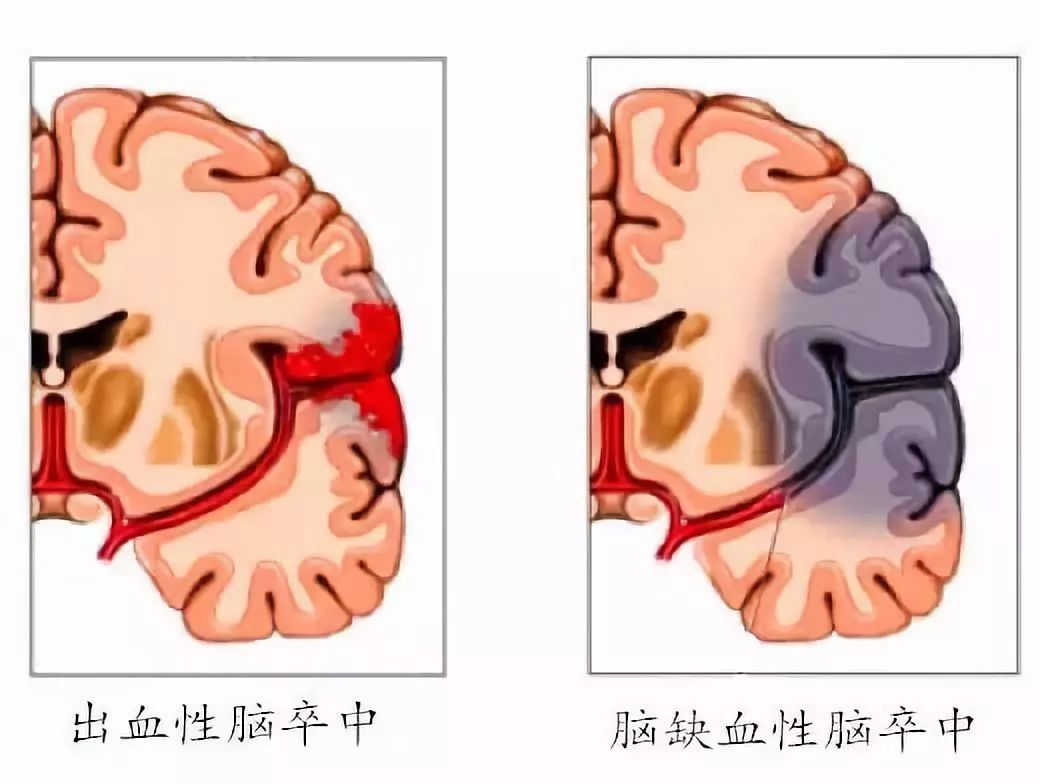

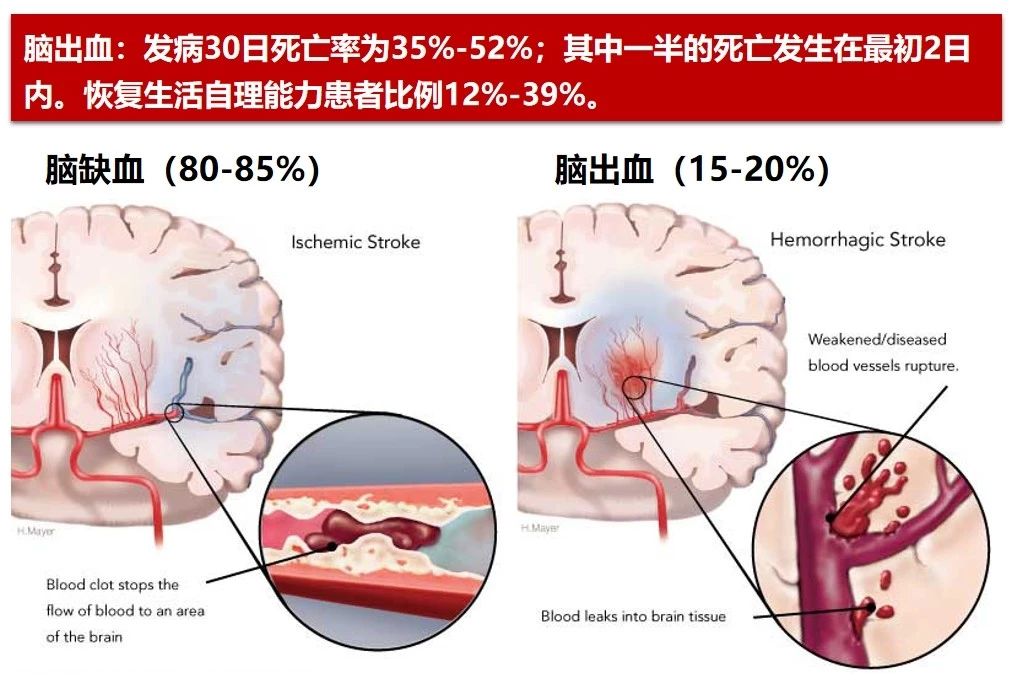

脑卒中(俗称“中风”或“脑血管意外”)已成为国人致死和致残的首要病因,具有高发病率、高复发率、高致死率和高致残率等特点,给患者及其家庭和社会带来沉重负担。缺血性卒中(即“脑梗死”,俗称“脑血栓”)是脑卒中最常见的类型,约占85%,因此,积极寻找有效措施防治脑梗死是降低脑卒中负担的重要举措。

目前,对脑梗死最有效的治疗方式为发病后数小时进行静脉溶栓或血管内介入治疗(详见:“脑梗了,怎么办”)。遗憾的是,能够在脑梗死发病后数小时内接受静脉溶栓或血管内介入治疗的患者比例非常低(<5%),此外,即使接受这些治疗的部分患者并不能获得比较好的结果。因此,目前亟需辅助或替代治疗措施进一步提高脑梗死的治疗效果。

脑梗死和心肌梗死的发病原因和病理生理机制有诸多相似之处。基于前期大量基础研究和远隔缺血适应治疗在急性心肌梗死患者救治的成功经验,远隔缺血适应已被用于急性脑梗死的辅助治疗。

急救车上远隔缺血适应治疗,到达医院做溶栓

丹麦奥胡斯大学医院开展了一项研究探讨对接受静脉溶栓治疗的急性脑梗死患者溶栓前进行远隔缺血适应治疗是否安全、有效。研究人员共对443例可疑脑梗死患者进行研究,其中247例患者在向医院转运过程中进行远隔缺血适应治疗,到达医院后对于符合静脉溶栓标准的患者进行静脉溶栓治疗。研究结果发现,接受远隔缺血适应治疗的患者到达医院后的卒中严重程度更轻,核磁共振检查结果发现,接受远隔缺血适应治疗的患者到达医院后存在更多的可挽救脑组织(关于可挽救脑组织,详见:医疗圈转疯了!急性脑梗死黄金抢救时间已延长至24小时)。

远隔缺血适应在急救车上应用具有几大优势:1)操作简单,应用普通水银血压计即可进行治疗;2)没有创伤,对脑梗死和非脑梗死患者均安全;3)治疗后能够及时发挥保护作用(即:早用早好!);4)与其他药物和介入治疗互不干扰,不影响后续治疗。

发病24小时内做一次,促进脑梗死患者恢复

英国诺丁汉大学医学院开展一项研究探讨对发病24小时内未做静脉溶栓和血管内介入治疗的脑梗死患者进行远隔缺血适应治疗是否安全、可行、有效。研究者共纳入26例急性脑梗死患者,其中13例接受远隔缺血适应治疗,结果发现远隔缺血适应治疗在发病24小时内的急性脑梗死患者安全可行(对临床常规治疗无影响且不会对患者造成损害),且能够促进患者恢复。

目前初步研究结果表明,急性脑梗死患者进行远隔缺血适应治疗安全可行,既不影响其他治疗也不会对患者造成损害,其作为一种辅助治疗措施可能有助于降低卒中严重程度、促进患者神经功能的恢复。目前国际上有多项大型研究正在进行,旨在进一步证实远隔缺血适应对急性脑梗死患者的治疗效果,详细内容请关注本公众号后续内容。

1分钟让你了解脑出血治疗新方法

我们的很多烟雾病的病人都是儿童,多年的临床实践表明孩子是可以做缺血预适应训练的,相关科普:

儿童也可以发生脑卒中 ——缺血预适应训练助患儿走出烟雾病的“迷雾”

在人们的传统意识里,脑卒中只发生于成人,是一种和儿童毫不相关的疾病。而当你看到一个孩子突然出现肢体活动不灵活、言语表达困难、肢体及面部的麻木感、甚至频繁发作的头痛或者肢体和面部的抽搐,你是否会想到,孩子可能患上了脑卒中。今天,要给大家介绍的是以儿童和青少年为主要发病群体的一种脑血管疾病——烟雾病。

烟雾病(Moyamoya disease,MMD)是一种原因不明的,以双侧颈内动脉终末端及大脑前动脉、大脑中动脉起始端进行性狭窄甚至闭塞,并伴有异常颅底血管网形成为主要特征的脑血管疾病。这些异常扩张的血管在脑血管造影上表现似“烟雾状”,故以此而得名。10%的烟雾病患者有家族史。其有2个高发年龄段:5岁-9岁和20 岁-30 岁。

烟雾病以儿童和青少年为主要发病人群,在临床上可表现为反复的短暂性脑缺血、脑卒中、颅内出血、头痛、癫痫等。由于年龄和发病类型的不同症状有所差异。儿童患者首发症状以脑缺血为主,尤其易发生在剧烈运动、吹口琴、食用热食等导致过度换气的情况下,主要表现为突发或者反复发作的肢体无力、感觉障碍、言语障碍、癫痫发作、头痛、甚至意识障碍。此外,还可表现为精神障碍和智力下降。儿童临床表现多为缺血型,颅内出血少见,成人以颅内出血为主。