966888.com - 您家庭的心脑血管健康专家!

脑梗死,又称为缺血性卒中,是神经科常见的一种脑组织损伤疾病。这种疾病主要是由于动脉粥样硬化导致的,患者可能会出现恶心、呕吐、四肢无力和瘫痪等症状。

老年人是脑梗死的主要患者群体。据临床数据显示,全球约有六分之一的人口受到脑梗死的影响,其中近600万人因此丧命。更令人担忧的是,随着患者人数的不断增加,脑梗死的发病年龄也在逐渐年轻化,有些人甚至在不到40岁时就遭受了这种疾病的困扰,严重威胁着患者的身体健康和生命安全。

脑梗死是脑卒中的一种类型,在发达国家中,它是最常见的致残原因,也是痴呆症的第二大常见诱因,同时位列第四大常见死亡原因。每年,脑卒中的发病率高达每十万人中有150至200人发病,这意味着每七个人中就有一人可能遭受这种疾病的折磨。

目前临床上的常规治疗手段包括静脉溶栓治疗、血管内介入治疗、药物治疗等方式,临床上还没有有效的治疗急性脑梗死的方法,而溶栓治疗脑梗死的最新进展在临床表现出良好的前景。但在实际治疗时,对治疗时间窗具有严格要求,若操作不当可能会出现相应的副作用等,效果不甚理想。

缺血预适应原理

缺血预适应训练,作为一种新兴的预防和治疗脑梗死的策略,近年来受到了广泛关注。这种方法的核心在于短时间内对组织进行多次的短暂缺血和再灌注刺激,以此激发细胞产生特定的保护性物质。这些物质能够增强细胞对缺血、缺氧等不利条件的耐受性,从而发挥内源性保护作用。

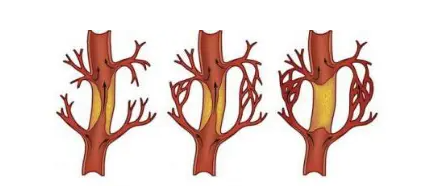

缺血预适应训练的原理其实并不复杂。人体天生就具备强大的自我适应能力。当某条血管长期受阻时,我们的身体会自动在侧支血管中开辟新的通道,以确保血液和氧气的供应。

通过缺血预适应训练,我们的身体被诱导产生抗缺血缺氧的物质。这些物质会随着血流到达侧支循环的区域,促使那里的血管逐渐扩张,从细小的血管发展成为更为宽敞的通道,最终实现从部分血流到充足血流的转变。随着更多、更大的侧支循环的建立,大脑将获得更加稳定的血液和氧气供应,从而大大降低了脑缺血的风险。

缺血预适应训练不仅限于大脑的保护,它同样适用于心脏、肺、肾和下肢血管等多个部位。在预防和治疗脑卒中、脑梗死、心肌缺血损伤以及肾脏手术缺血损伤等方面,这种训练方法均展现出了广泛的研究潜力和应用价值。

预适应训练发展史

早在1963年,我国科学家首次提出“低氧预适应”的概念。由于缺血和缺血所导致的疾病存在诸多相同或相似病理生理机制,随后,中外科学家们提出“缺血预适应”的概念,并通过研究证实对心脏和神经系统具有保护作用。但脑组织对缺血缺氧极度敏感,对脑组织本身进行缺血缺血训练以达到缺血缺氧适应训练的目的不太现实。

1986年,美国科学家Murry及其同事在《Circulation》杂志上发表了关于缺血预适应(IPC)的研究。他们发现,通过对犬心脏实施短暂的重复冠状动脉血流阻断和再灌注,可以显著减少由随后的长时间持续缺血所造成的心肌损伤。这一现象表明,预先经历低强度的缺血和再灌注可以让心脏对后续的严重缺血产生耐受力。进一步研究揭示,这种保护机制不仅存在于心脏,还普遍适用于大脑、肝脏、肾脏等其他器官,涉及多种生物化学介质和途径。Murry的这一发现极大促进了对缺血防御机制的理解,并为未来的临床治疗提供了新的方向。

在2007至2010年期间,首都医科大学宣武医院对短暂性心脑缺血患者进行了长达近13年的随访研究。结果表明,经过缺血预适应治疗的患者,其心脑缺血的发作频率和程度有显著改善,95.2%以上的患者脑血流和脑代谢得到改善。这一发现证实了缺血预适应在减少缺血事件和改善脑功能方面的有效性,为该治疗策略在临床应用提供了有力证据。同时,研究也强调了长期随访在评估治疗效果中的重要性。

2010年,《柳叶刀》杂志发表了一篇题为《远端缺血预适应转向临床应用》的文章,推广使用远端缺血预适应(RIPC)这一治疗策略。RIPC通过在体的一个部位诱导短暂缺血再灌注,来保护其他远离部位器官免遭严重缺血损伤。该文呼吁临床医生采纳此方法,并指出虽然最佳实施方案尚需探索,但现有数据已显示足够积极的结果。此发表标志着医学界对RIPC兴趣的增长,促进了相关临床研究的进一步发展。

2021年6月,国家卫生健康委、教育部、工业与信息化部、财政部、交通运输部、商务部、国家广电总局、国家医保局、国家中医药局、国家药监局等10部门下发了《关于印发加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案的通知》。缺血预适应技术已获得防治缺血性脑血管病中国专家共识,是国家百万减残工程的关键适宜技术,专门针对心脑血管疾病患者及高危人群,集筛查、预防、治疗于一体,是心脑血管疾病辅助治疗设备及健康管理干预产品。

缺血预适应训练仪的使用

缺血预适应训练的实现方式多种多样,包括高强度的运动、冠状动脉血管阻断、肢体血管阻断、腺苷受体激动类药物以及亚低温等方法。在这些方法中,肢体血管阻断因其简单易行而备受关注。该方式通过创造远端器官的缺血状态,激发其保护性效应。

实际操作时,肢体血管阻断通常使用缺血预适应训练仪来完成。训练仪包含主机和袖带等组件。使用者穿戴好袖带后,通过启动开关并选择不同的加压模式开始训练。为了获得最佳效果,建议将压力值设定为训练者自身血压高值增加40-50mmHg,或者直接采用国际医学标准的200mmHg进行训练。

在训练过程中,首先进行5分钟的局部缺血,随后袖带放气以恢复血液灌注,这一过程持续5分钟,构成一个完整的训练循环。每天建议进行2次训练,每次包含5个这样的循环,并且可以选择不同的肢体进行训练,整个训练计划应连续进行7天。

如果在训练过程中感到任何不适,建议适当缩短训练时间。为了确保训练的安全性和有效性,建议在开始训练前测量一次血压,并根据个人血压值选择适合的训练模式。

在初次进行缺血预适应训练时,您可能会在上肢感受到轻微的麻胀感,甚至在使用过程中观察到皮肤出现短暂的轻微发黑紫并伴有酸麻胀的不适。这些反应在休息期后会自然恢复正常,而上臂肌肉在训练后可能会因压力作用留下少数红色勒痕。这些都是训练过程中的正常、安全现象,并且随着训练次数的增加,这些不适感会逐渐减轻。

然而,对于处于紧急、危重状态的患者,包括但不限于休克、高血压危象和昏迷等情况,缺血预适应训练是禁用的。此外,如果在训练过程中感受到任何不适,请立即停止治疗。

最新的研究揭示,远隔缺血后适应在改善缺血性脑血管病方面的保护机制主要发生在两个时间窗内。第一阶段时间窗指的是在缺血适应干预时即刻发生的效应,其作用时间大约为2-3小时。在此过程中,机体会产生一系列内源性物质,如血管内皮生长因子、腺苷、缓激肽和一氧化氮等,这些物质对血管起到保护作用。第二阶段时间窗则出现在缺血适应后的12-24小时,其效应可持续48-96小时,甚至更长(具体见下表)。在这一阶段,机体会产生内源性物质,并通过调节细胞内蛋白质合成和基因表达来发挥作用。结合以往的研究,我们可以发现远隔缺血适应的脑保护机制涉及体液调节、神经传导调节和免疫炎症调节等多个方面,这些机制可能相互延续或交叉进行,共同为大脑提供保护。

缺血预适应适应人群

心脑血管危险因素超过3项者(包括年龄超过45岁、家族史、高血压、糖尿病、血脂代谢异常、房颤或瓣膜性心脏病、肥胖或缺乏运动、吸烟、酗酒、周围动脉疾病和高同型半胱氨酸血症)

脑梗死、短暂性脑缺血发作(TIA)、心肌梗死、心绞痛、心脑共病

3、烟雾病、糖尿病足和其他不明原因的心脑血管狭窄、闭塞、血管性认知功能障碍。

4、头晕、头痛、失眠、记忆力减退、胸闷、心慌等非器质性病变症状人群

6、中老年人群运动锻炼,特别是晨练前预防急性心血管疾病的发生;