咨询

34岁猝死!如何预防心梗脑梗?做好这一件事,比吃药更重要!

966888.com - 您家庭的心脑血管健康专家!

心脑血管疾病,一旦发生,将严重威胁我们的生命健康。

有数据显示,脑梗死急性期的病死率约为5%-15%,而存活的患者中致残率约50%。

同时随着生活节奏加快,不规律的作息以及缺乏锻炼,使得心梗、脑梗开始呈现年轻化趋势。

前不久就有报道,34岁男子半夜突发脑梗,导致猝死,给原本幸福的家庭造成沉痛打击。

对此,专家指出:研究表明提前干预,能大幅度减少心脑血管疾病的发生。

两千多年前中医瑰宝《黄帝内经》中的记载:“上医治未病,中医治欲病,下医治已病”。

古代中医早就把人体健康中最关键的阶段-‘未病预防’放在首位,现在医学逐步意识到健康【未病预防】的重要性。

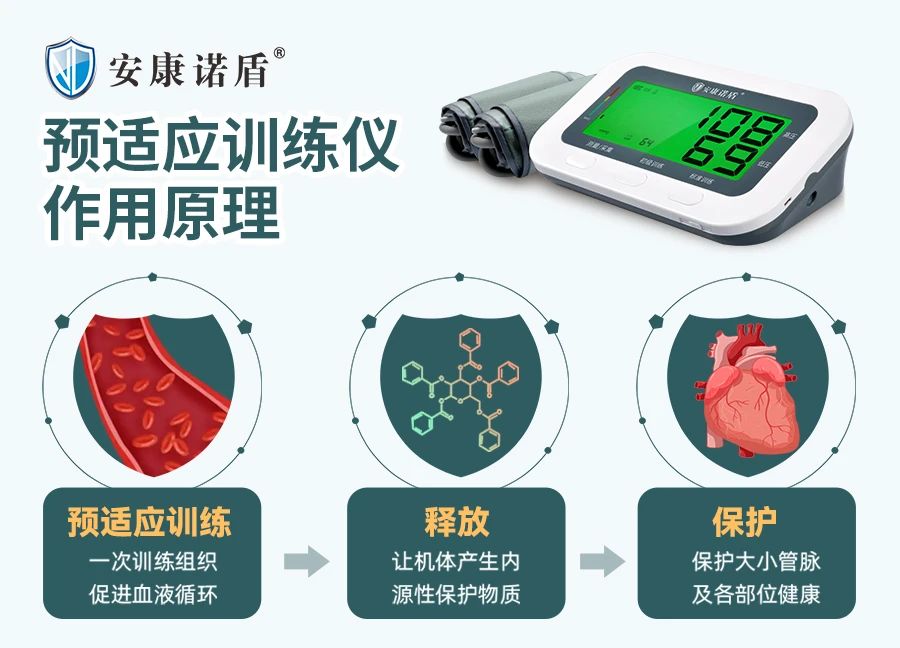

我国古代医书中早有记载,叫《循环感传疗法》,是指压经络沿线出现的各种感觉传导现象,诱发机体产生治病的作用。

而中医师提到的“小赶血、大赶血”——则从手指顶端向手腕部挤压驱赶血流向上,然后紧握腕上部数分钟,造成血供断流,再猛松手放开,血流迅速回流,局部产生一种奇特的暖流数秒钟。压迫下肢膝关节后面腘窝部和大腿根部内侧( 股动脉处) 也有同样的效果。

其实这也是最开始的雏形缺血预适应的概念。

在博大精深的中国古代中医(汉医)几千年研究经验累积中,对采用外部物理方式,刺激肌体诱导人体细胞组织产生应激反应物质来治疗疾病的方法,历代中医名家在未病预防及物理手法康复治疗有众多的方式方法,基于当时的检测技术水平,无法用直观的数值表达治疗机理。

现代医学对缺血预适应概念的实践

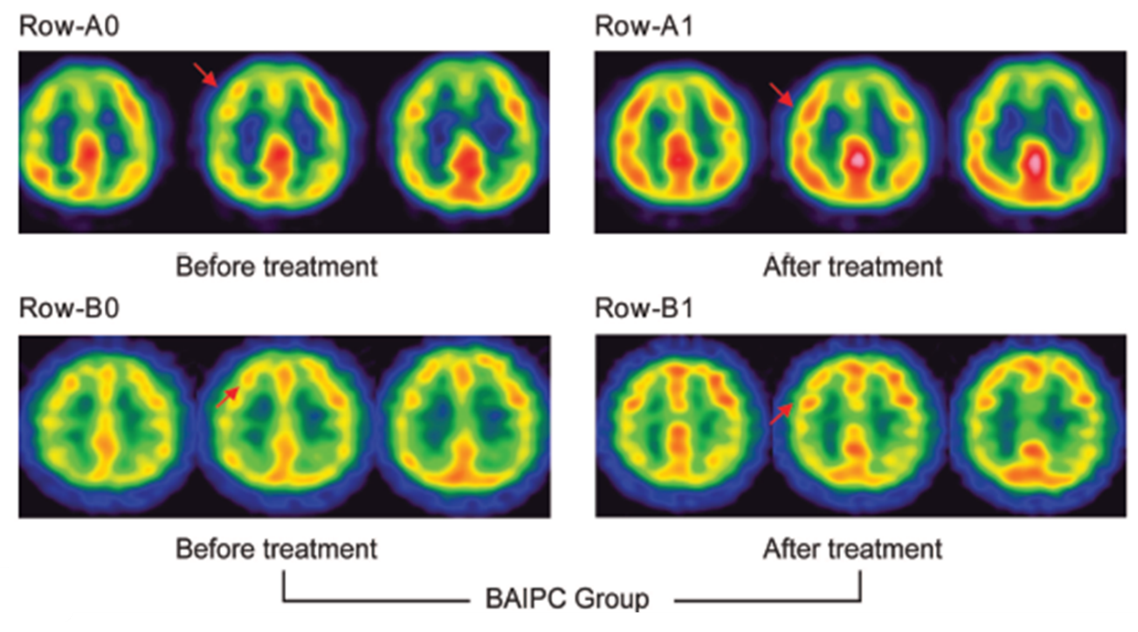

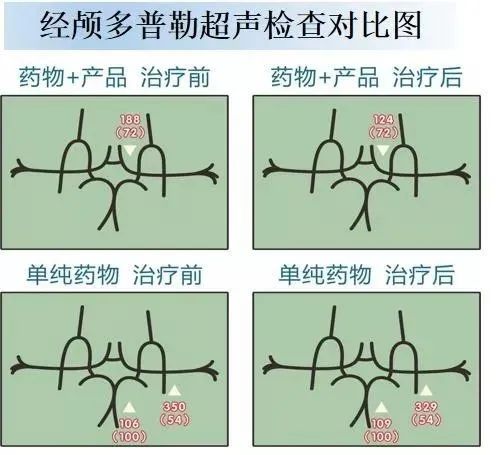

1、缺血预适应治疗前后对比:红色血流最多达到80%,黄色、绿色血流依次降低。药物+产品治疗完后,它就使毛细血管新生,侧支循环代偿增多,它对脑组织的血供量就增多。

2、单药物治疗前后对比:治疗前血流减少,治疗后血流仍然是继续减少,进一步降低,但是仍然在不断的发展。

也就是说,单纯依靠药物治疗效果有限,而且还会有副作用,最好的方式是通过缺血预适应与药物相结合进行治疗。

临床应用学术论文(国内)

1、保护心肌,防治心梗、脑梗、中风等心脑血管疾病,同时可用于支架手术(经皮冠状动脉腔内成形术)患者术前、术后的辅助治疗作用;

2、抗缺血,减轻缺血、缺氧反应,增强血管功能,增强人体抵抗力及运动能力;

3、激活人体内源性物质一氧化氮、腺苷、缓激肽的产生;

4、促进血液和组织液循环,缓解肢体水肿和疼痛。

缺血预适应训练适应人群

1、胸闷、气短、疲劳、乏力;

2、有高血压、冠心病等心脑血管病家族史;

3、精神压力大、久坐办公室、缺乏运动;

4、吸烟、酗酒、生活不规律的人群;

5、有高血压、心绞痛、冠心病等疾病;

6、有脑血栓、脑梗塞、中风等疾病;

7、处于脑卒中或心梗病后康复期;

8、水肿、疼痛、乏力、活动能力下降。

坚持做缺血预适应训练的好处

1、增加血管弹性;

2、使血管壁光滑;

3、血管微扩张;

4、建立侧支循环;

5、促进血液和组织液循环;

6、防止血栓形成;

7、改善睡眠;

8、调整血压;

9、预防心梗脑梗;

10、减少梗死面积、减轻后遗症;

11、加速脑卒中或心梗病后康复期身体恢复;

12、缓解肢体水肿和疼痛;

13、一次训练等于5000米血液循环运动量。