咨询

研究表明:缺血与适应训练不仅仅对心脑血管疾病有效

首都医科大学宣武医院吉训明说:

心房颤动、心肌梗死、心力衰竭、肺气肿、脑白质变性、痴呆、帕金森病和耳聋等老年病变都与缺血和缺氧相关。

因此,提升机体耐缺血和缺氧能力是延缓器官衰老和抗击老年病的重要途径和手段。

1963年,我国著名的神经生物学专家吕国蔚教授首次提出“缺氧组织适应”的概念。

缺血预适应(IPC)这个概念是在1986年由美国的murry博士率先提出的。

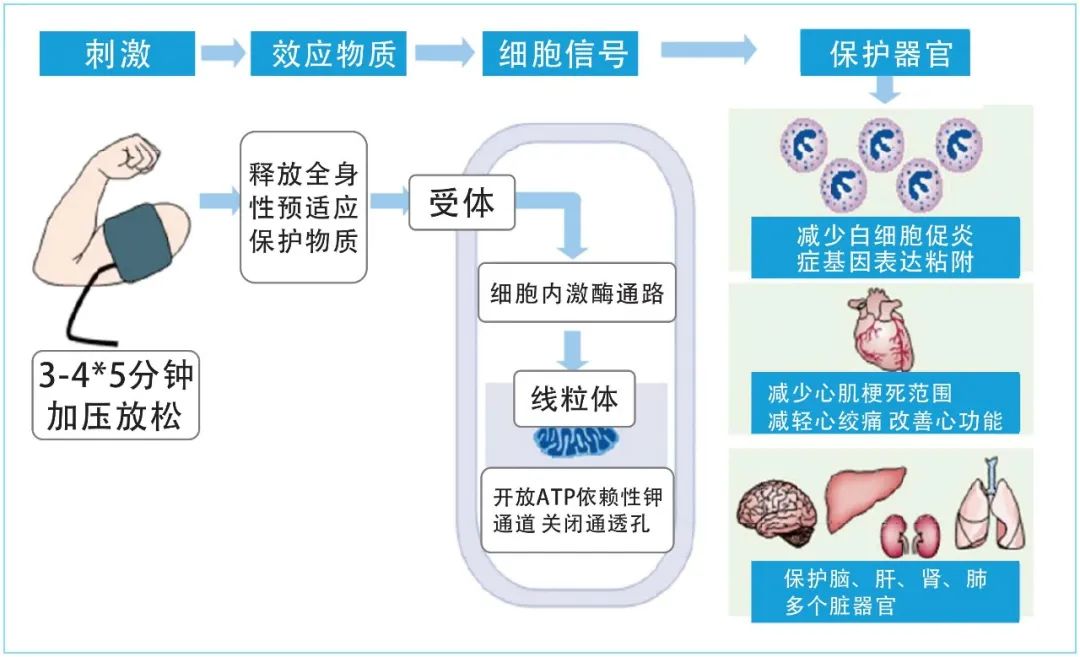

简单来说就是经常对人体进行反复的、短暂的、无创伤、无危害的缺血预适应训练,能够激发人体免疫系统的应急机制,产生和释放内源性保护物质(如:腺苷、缓激肽、一氧化氮等,这些物质参与保护心肌和能量代谢),减轻和抵抗随后更长时间因为人体缺血缺氧造成的损伤。

有效地避免发生脑梗死,心脏猝死等心脑血管疾病的意外发生。

由于原位缺血适应临床转化的可行性和安全性存在局限,反复、间隙性肢体血流阻断刺激,通过神经传导、体液表达及全身炎症反应等途径,调动机体内源性保护机制,诱发多靶点、多效能的抵御远隔重要器官抵抗缺血损伤的能力,我们称之为远隔缺血适应(RIC)(以下远隔缺血适应全部简称RIC)。国内外相关研究证明,RIC可以减少心脏、大脑等重要脏器的缺血再灌注损伤。作为一种可诱导的内源性抗缺血损伤治疗策略,RIC已经转化成简便易行、无创安全的家庭医疗器械——“安康诺盾”缺血预适应训练仪,并为临床治疗缺血性疾病提供了新的方法和工具。

缺血预适应训练仪

核心作用:

产生保护物质

增加耐受能力

保护神经元

减轻脑细胞损伤

改善脑供血

建立侧支循环

降低脑卒中风险

增强心肺肾功能

心脏

对于慢性心力衰竭患者,RIC能够改善冠状动脉微循环,且不会诱发心肌梗死,无任何不良反应;

在心脏衰竭的代偿状态下,RIC可增强心肌收缩功能、降低血压,改善心脏功能。

脑

RIC可提高脑缺血损伤患者脑灌注、改善脑代谢、促进侧支循环建立、降低缺血性卒中复发风险、减小脑白质变性体积,改善认知功能。

同时,对于动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者,RIC也表现出了良好的安全性和耐受性,并可能通过改善患者的临床预后,使这部分患者受益。

肾脏

对于透析相关的缺血性损伤,一项小样本研究显示,RIC能够降低长期透析患者心肌肌钙蛋白T水平。

肺

对于肺移植患者,研究者发现了令人鼓舞的结果,RIC能够降低肺移植患者原发性移植物功能障碍严重评分和排斥反应发生率。

其他

目前也有研究证实RIC在胃肠道、皮肤等器官或组织有保护作用,但仍需大样本的随机对照研究进一步证实。

# 倡议公众做到

1、少脂少盐少糖,控制血脂、血压、血糖的健康饮食习惯;

2、每天30分钟有氧训练,坚持锻炼、控制体重;

3、烟酒加速血管损伤,戒烟戒酒、定期体检;

4、对于存在心血管病危险因素的高危人群,通过每天30分钟的缺血预适应训练能够帮助高危人群预防心脑血管疾病的发生。

一种简单、实用、有效、经济、无害的新疗法、新技术——远端缺血预适应能有效地预防高血压、心脑血管等疾病的发生。

远端缺血预适应(RIPC)是指对肢体某部位施加压力,造成缺血处理后,对远隔器官(如心脑等)在随后发生的严重缺血事件中有保护作用。国内外经过近30年的实验室和临床研究,业已证实,不失为一种临床治疗的新方法、新技术,所以,2010年6月《柳叶刀》载文《远端缺血预适应转向临床应用》,倡议临床医生推广使用。

临床经验表明,远端缺血预适应(RIPC)不仅对急慢性心脑血管疾病有良好效果,而且对一些慢性病的脏器(肝、肾、消化道、肺等)功能有改善作用,展示出广阔的治疗前景。

远端缺血预适应(RIPC),操作简易、无 害、价格低廉,但其机理复杂、奥妙、迷人。RIPC通过反复、短暂、局部的肢体缺血再灌注,释放出有益物质(如:腺苷、缓激肽、一氧化氮等)回流全身,从而诱导细胞内激酶级联反应,激活人体第三支神经内分泌APUD系统,进而活化细胞功能,同时引起抗炎症、基因表达和生理功能的改变,调动起体内强大的免疫保护机制,极大地挖掘人体潜能。

目前,远端缺血预适应(RIPC)已经引起人们和有关医务工作者的关注。随着临床实践的展开和研究的深入,远端缺血预适应(RIPC)的神秘面纱也被揭开。

远端缺血预适应(RIPC)将会成为普惠民生,实现全民健康的有效方法之一。

缺血预适应训练的主要作用

1、保护心肌,防治心梗、脑梗、中风等心脑血管疾病,同时可用于支架手术(经皮冠状动脉腔内成形术)患者术前、术后的辅助治疗作用;

2、抗缺血,减轻缺血、缺氧反应,增强血管功能,增强人体抵抗力及运动能力;

3、激活人体内源性物质一氧化氮、腺苷、缓激肽的产生;

4、促进血液和组织液循环,缓解肢体水肿和疼痛。

缺血预适应训练适应人群

1、日常生活中有胸闷、气短、疲劳、乏力的人群;

2、有高血压、冠心病等心脑血管疾病家族史的人群;

3、精神压力大、久坐办公室、缺乏运动等人群;

4、吸烟、酗酒、生活不规律的人群;

5、有高血压、心绞痛、冠心病等疾病的人群;

6、有脑血栓、脑梗塞、中风等疾病的人群;

7、处于脑卒中或心梗病后康复期的人群;

8、下肢水肿、疼痛、乏力、活动能力下降的人群。

坚持做缺血预适应训练的好处

1、增加血管弹性;

2、使血管壁光滑;

3、血管微扩张;

4、建立侧支循环;

5、促进血液和组织液循环;

6、防止血栓形成;

7、改善睡眠;

8、调整血压;

9、预防心梗脑梗;

10、减少梗死面积、减轻后遗症;

11、加速脑卒中或心梗病后康复期身体恢复;

12、缓解肢体水肿和疼痛;

13、一次预适应训练相当于5000米血液循环运动量。

作用和机理:

对人的心、脑等重要器官在预先接受短暂、非致病的缺血缺氧后,使致产生自身内源性保护物质(如腺苷、缓激肽、一氧化氮等……),从而减轻随后持续更长时间缺血引起的心肌梗死和脑梗塞,降低心脑血管疾病的致残率和死亡率。这种现象称为缺血预适应(ischemic preconditioning)。随后的临床研究发现,这种保护作用,不但出现在同一器官之中,而且肢体等器官的缺血预适应也可减轻心、脑、肾、肺、肝脏等器官的严重缺血引起的后果,称为远程缺血预适应(remote ischemic conditioning) 。

通俗地说,就是让我们的上肢或下肢局部反复短暂的缺血、缺氧后。使肌体产生自身内源性的保护介质,然后通过血液循环到身体的各个部位,使身体产生对这种短暂的缺血,缺氧的耐受和适应性,从而保护我们的心,脑,肺,肾,肝脏等器官。